Eine Zukunft für die Vergangenheit.

Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt

Diese im November 2023 eröffnete Ausstellung war im ganzen Berichtsjahr für das Publikum geöffnet. Sie ist als fortlaufender Prozess zu verstehen und wartete entsprechend auch im Berichtsjahr mit Neuerungen auf:

Am 1. Februar ging die neue Website zur Ausstellung online. Ebenfalls im Februar startete die zweite Phase der Ausstellung mit der Performance «rock to jolt [ ] stagger to ash» von Alexis Blake, in Zusammenarbeit mit Kurator Krist Gruijthuijsen. Von April bis Mai umfasste das Begleitprogramm ein Filmscreening und Gespräch mit Irma Frei und Yves Demuth, einen Artist Talk mit Miriam Cahn, eine Podiumsdiskussion mit Thomas Hirschhorn, Anita Haldemann und Angeli Sachs sowie eine Buchvernissage mit Nikola Doll, Stefanie Mahrer und Marcel Brülhart. Die Gespräche wurden von Redakteurin Antje Stahl moderiert, Direktorin Ann Demeester eröffnete die Veranstaltungsreihe.

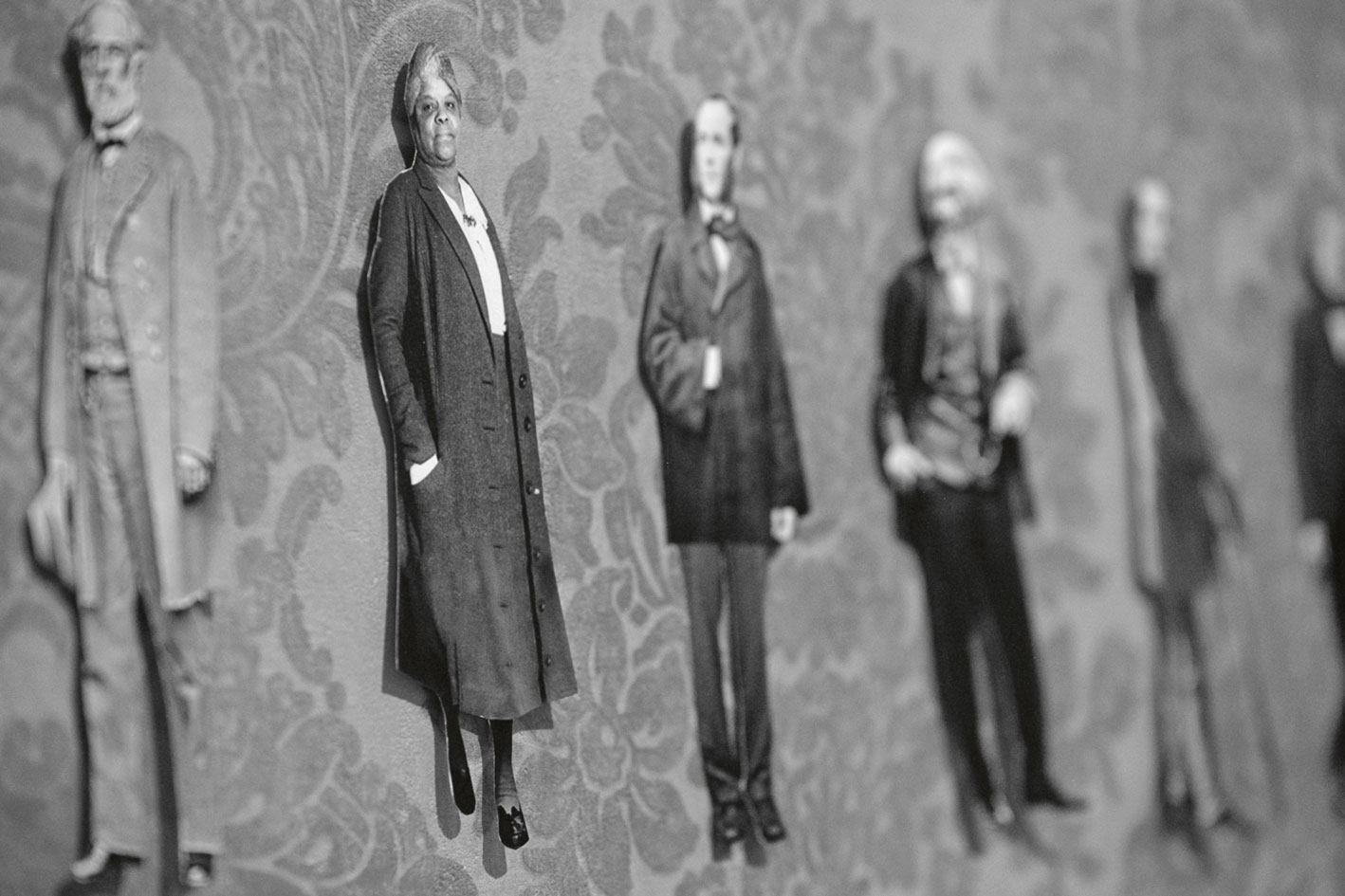

Im Juni 2024 nahm die Bührle-Stiftung fünf Gemälde aus der Dauerleihgabe an das Kunsthaus aus der Ausstellung. Es sind Bilder, die von NS-Verfolgten zwischen 1933 und 1945 ausserhalb des NS-Machtbereichs verkauft worden waren. Diese Verkäufe werden heute je nach den konkreten Umständen auch als NS-verfolgungsbedingte Entzüge und somit als NS-Raubkunst beurteilt. Gemäss Leihvertrag mit der Bührle-Stiftung sollen solche Gemälde nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Die Stiftung als Eigentümerin der Werke hat diese daher zurückgenommen und ist gegenwärtig im Gespräch mit den Rechtsnachfolgern der früheren Besitzenden.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit The Courtauld, London, wurde von David H. Solkin entwickelt und leicht abgewandelt in Zürich präsentiert. Die deutsche Ausgabe des begleitenden Katalogs erschien im Verlag Scheidegger & Spiess, die englische Ausgabe bei Paul Holberton Publishing, London.

Ende Juni 2024 wurde der Bericht des Historikers Raphael Gross und seines Teams publiziert. Gross war 2023 von Stadt und Kanton Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft beauftragt worden, die Provenienzforschung der Stiftung Sammlung E. G. Bührle unabhängig zu überprüfen. Der Bericht wurde in die Ausstellungsräume integriert und liegt dort auf. Im Herbst 2024 haben die Zürcher Kunstgesellschaft und das Kunsthaus Zürich gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Zürich ein erstes Gespräch mit dem Stiftungsrat der Stiftung Sammlung E. G. Bührle über die Zukunft der privaten Sammlung im Kunsthaus geführt. Entscheide wurden an diesem ersten Treffen nicht gefällt und die Gespräche werden im Sinne einer konstruktiven und zukunftsfähigen Lösung fortgesetzt.

Im November 2024 wurde die Ausstellung durch das Kunsthaus inhaltlich noch weiter vertieft; insbesondere wurde ein wichtiger Raum, der jüdischen Sammlerinnen und Sammlern und ihren in die Sammlung Bührle gelangten Werken gewidmet ist, überarbeitet. Dabei wurden die fotografischen Porträts der früheren Eigentümerinnen und Eigentümer neu gestaltet und gewannen damit an Sichtbarkeit und Präsenz.

BARBARA VISSER – ALREADYMADE

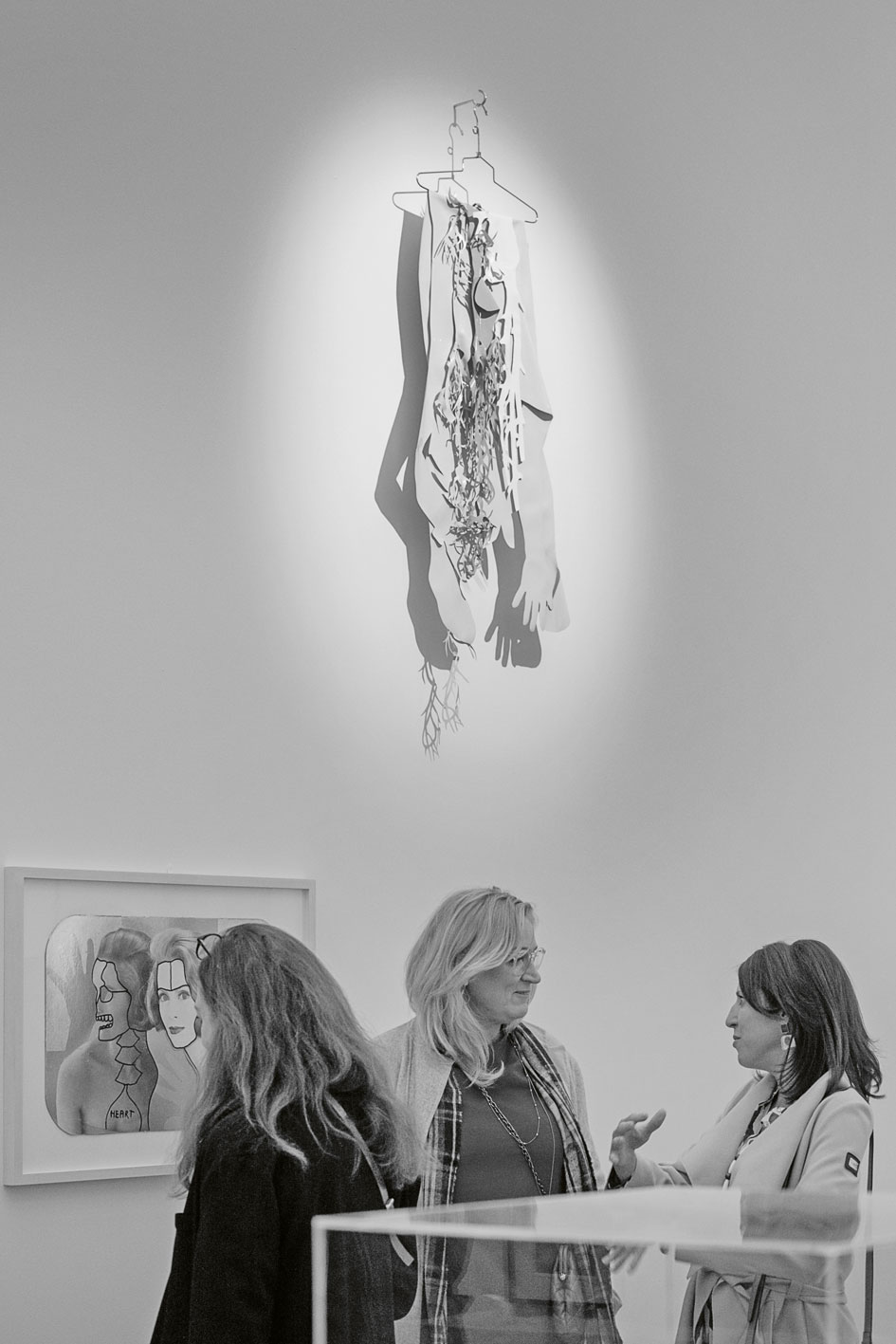

In ihrer Filminstallation im Kabinett im Moser-Bau ging die niederländische Künstlerin und Regisseurin Barbara Visser (*1966) Spekulationen nach, die die Autorschaft Marcel Duchamps (1887 – 1968) in Bezug auf das ikonische Werk «Fountain» infrage stellen. «Fountain», ein mit «R. MUTT» signiertes Urinal, ist eines der einflussreichsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. 1917 wurde das Alltagsobjekt, das durch die Signatur zum Kunstwerk erklärt wurde, anonym zur Ausstellung der «Society of Independent Artists» in New York eingesandt, von der Jury jedoch abgelehnt. Seitdem gilt das Original als verschollen. Fast zwei Jahrzehnte später erklärte Duchamp «Fountain» zu seinem Werk.

Visser griff eine These auf, gemäss welcher die Dadaistin und experimentelle Poetin Elsa von Freytag-Loringhoven (1874 – 1927) die Schöpferin von «Fountain» war. Neben einer 5-Kanal-Filmprojektion, der Vissers Dokumentarfilm «Alreadymade» aus dem Jahr 2023 zugrunde liegt, wählte die Künstlerin Werke aus der Sammlung des Kunsthauses aus, die sie mit eigenen Arbeiten in einen Dialog treten liess. Diese Anordnung zeigte die Problematik auf, dass Frauen in der Kunstgeschichte selten als Individuen in Erinnerung bleiben.

Ohne die Autorschaftsfrage abschliessend zu beantworten, offenbarte Vissers «Alreadymade» eine Spurensuche nach der lange vergessenen «Dada-Baroness» und warf grundlegende Fragen auf: Was zählt als Kunstwerk? Was macht ein Original aus? Wie wichtig ist die Autorin oder der Autor? Mit ihrer Installation rückte Visser eine der aussergewöhnlichsten Figuren des New Yorker Dadaismus ins Zentrum der Aufmerksamkeit – und das in Zürich, dem Ort, an dem Dada 1916 entstand.

Unterstützt durch die Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung und den Mondriaan Fonds.

APROPOS HODLER – AKTUELLE BLICKE AUF EINE IKONE

Die Ausstellung «Apropos Hodler – Aktuelle Blicke auf eine Ikone» verfolgte das Ziel, das Werk und Wirken eines des bedeutendsten historischen Schweizer Kunstschaffenden in den heutigen gesellschaftlichen Diskurs zu stellen. Wie kaum ein anderer seiner Generation hat der Maler Ferdinand Hodler (1853 – 1918) das kulturelle Selbstverständnis der Schweiz geprägt und ist deswegen bis heute eine Ikone. Die im grossen Ausstellungssaal eingerichtete Ausstellung brach erstmals mit den Konventionen, indem Hodlers Werk nicht chronologisch oder nach Gattungen, sondern unter dem Aspekt seiner Aktualität betrachtet wurde. Dafür wurde eigens ein Konzept-Team bestehend aus den Kunstschaffenden Sabian Baumann, Ishita Chakraborty, RELAX (chiarenza & hauser & co) und, für szenografische Inputs, Nicolas Party gebildet. Sie betrachteten sein Werk aus historischen und künstlerischen Gesichtspunkten zusammen mit den Kunsthaus-Kuratorinnen Sandra Gianfreda und Cathérine Hug. Dabei haben sich vier Themen herauskristallisiert, für die Hodler schon damals neue Massstäbe setzte und die aktuell geblieben sind: Landschaften, Körperlichkeiten, Zugehörigkeiten und Rätselhaftigkeit / Transzendenz. Bei den Kunstwerken, die für diese Ausstellung ausgewählt wurden, lassen sich diese Themenkreise nicht in jedem Fall streng voneinander trennen – im Gegenteil, oft überlappen sich in einem Werk mehrere Bereiche und verdeutlichen damit die Komplexität unserer Welt.

Der dieser Schau zugrunde liegende Zugang steht ganz in der Tradition der Konsenskultur in der Schweiz und sollte die Besuchenden mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Lebensgeschichten in Berührung bringen. Den rund 60 Gemälden von Hodler wurden Werke von 30 aktuellen Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Kulturräumen und Generationen gegenübergestellt. Diese stammten von Asim Abdulaziz, Laura Aguilar, Caroline Bachmann, Sabian Baumann, Denise Bertschi, Ishita Chakraborty, Andriu Deplazes, Latifa Echakhch, Eva Egermann & Cordula Thym, Marianne Flotron, Dani Gal, María Elena González, Hemauer / Keller, David Hockney, Sasha Huber, Roland Iselin, FrantiČek Klossner, Nils Amadeus Lange, Izidora I LETHE, Urs Lüthi, André M’Bon, Uriel Orlow, Nicolas Party, RELAX (chiarenza & hauser & co), Ugo Rondinone, Susan Schuppli, Selma Selman, Milva Stutz und Latefa Wiersch. Unter den 130 Exponaten waren Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien, Video und Installationen zu entdecken. Neue Performances von Nils Amadeus Lange und Izidora I LETHE sowie eine adaptierte Performance von Latefa Wiersch bildeten neben dem Künstlergespräch mit Uriel Orlow in Kooperation mit dem national angelegten Projekt «Schau, wie der Gletscher schwindet» das Begleitprogramm im Kunsthaus. Ein facettenreiches Filmprogramm im Arthouse Kino Piccadilly rundete die Veranstaltungsreihe ab.

Zur Ausstellung erschien ein Katalog auf Deutsch und Englisch mit kunsthistorischen und literarischen Beiträgen sowie Interviews, darunter von prominenten Autorinnen und Autoren wie Kim de l’Horizon und Siri Hustvedt, und einem gefalteten Poster, das die beiden grossen ephemeren Wandmalereien von Nicolas Party und die besondere Szenografie der Ausstellung dokumentiert. Die Medienberichterstattung war vielfältig, im SRF-Kulturplatz (13.3.2024) «Sharon Stone bis Ferdinand Hodler: Karrieren der Malerstars » wurde die Ausstellung ausgiebig beleuchtet.

Unterstützt durch die UBS, Partnerin Kunsthaus Zürich, sowie die Ernst Göhner Stiftung und die Boston Consulting Group.

KIKI KOGELNIK: RETROSPEKTIVE

2024 war es an der Zeit, die aussergewöhnliche Künstlerin Kiki Kogelnik am Kunsthaus Zürich den ihr gebührenden Raum mit einer umfassenden Retrospektive zu widmen, in einer Kooperationsausstellung mit der Kiki Kogelnik Foundation (Wien / NYC) und mit Stationen im Kunstforum Wien und Kunst Museum Brandts in Odense / DK.

Warum ist das Werk von Kiki Kogelnik (1935 – 1997) heute so relevant? Das wohl stärkste Argument ist die Aktualität und visionäre Vorwegnahme ihrer Themen: Körperlichkeit, Robotik, neuartige Materialien (Vinyl) sowie Techniken (Airbrush und Sprayen). Kogelnik setzte sich an vorderster Front mit den Errungenschaften, aber auch Auswüchsen der Konsumgesellschaft, dem Nutzen und den Problemen von technischem Fortschritt, Medizin und moderner Diagnostik sowie immer wieder von Neuem mit dem (weiblichen) Körper auseinander. Ihre Bildsprache ist direkt, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger anprangernd, ansprechend plakativ und dennoch vielschichtig subtil. Diese Ausstellung steht in einer langen Tradition des Kunsthauses, die sich dem Ankauf und Ausstellen von Pop Art seit ihren Anfängen verschrieben hat. So fanden schon früh nach ihrer Entstehung Schlüsselwerke der Pop Art von Richard Hamilton, Robert Rauschenberg und George Segal Eingang in die Sammlungsbestände. Und Warhol zum Beispiel widmete das Kunsthaus 1978 eine der ersten Museumsretrospektiven in Europa.

In den letzten Jahren ist man sich, und das weit über den Kulturbetrieb hinaus, einig geworden, dass die (Kunst-)Geschichte nicht von einigen wenigen geschrieben werden darf. Unsere Ausstellung trägt zur Kanonisierung dieser wichtigen und bislang unterschätzten Position bei. Kogelnik war in vielerlei Hinsicht eine Brückenbauerin: Die Künstlerin verbrachte ihr Leben auf beiden Seiten des grossen Teiches und überwand immer wieder stilistische wie thematische Schranken. Sie arbeitete zuerst als expressionistische Malerin, experimentierte mit der Kollage, Airbrush, oder auch mit neuen Materialien wie Vinyl und althergebrachten wie Keramik. Unsere Retrospektive umfasste rund 150 teils sehr grosse Formate aus vier Jahrzehnten künstlerischer Produktion, die ein repräsentatives Gesamtbild von Kogelniks OEuvre vermitteln sollten. Über ihre visionäre, vorausschauende Kraft äusserte sie sich unprätentiös einmal so: «I tell people what’s coming, they laugh and then two years later they say, you were right. I guess I just have a sense for time and what expresses it.» (New York, 1966).

Im Rahmen dieser Ausstellung ist ein Katalog erschienen, und es fand ein vielseitiges Rahmenprogramm von Führungen bis Workshops zu generativer KI statt. Die Massenmedien berichteten viel, die Chefredakteurin von «monopol» (Berlin) schrieb dazu: «Bei ihr haben auch die Skelette Swing, so wie die fröhliche Pop-Ästhetik Tiefe. Dass diese Werke 50, 60 Jahre alt sind: Man kann es kaum glauben.»

Unterstützt durch die UNIQA Kunstversicherung Schweiz, die Albers & Co AG und die Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung.»

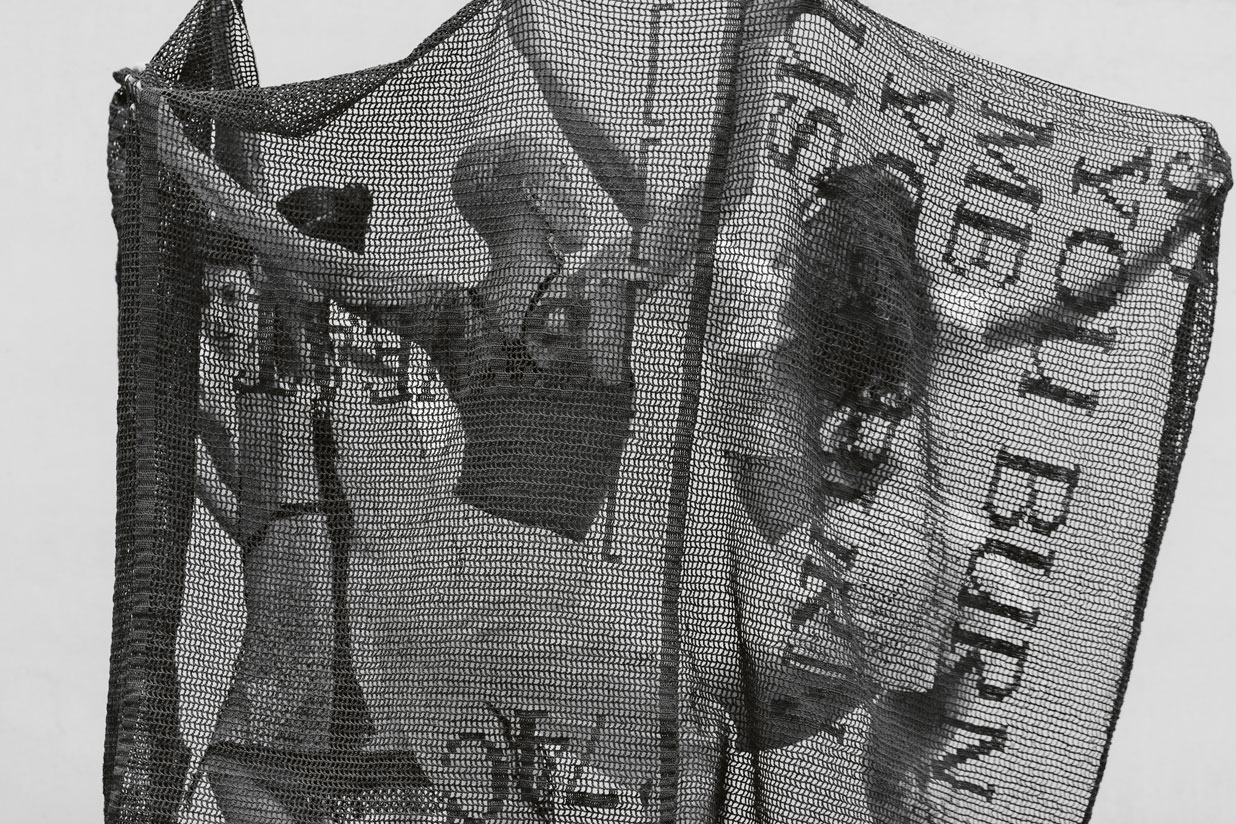

FAITH RINGGOLD

Im Frühjahr wurden im Foyer Haefner im Chipperfield-Bau vier grosse Textilarbeiten der US-amerikanischen Künstlerin Faith Ringgold (1930 – 2024) gezeigt. Nach der Präsentation der Sammlungswerke der Künstlerin Małgorzata Mirga-Tas wurde das Foyer damit zum zweiten Mal einer bedeutenden künstlerischen Position gewidmet, die sich im Bereich der Textilarbeiten einen Namen gemacht hat. Bekannt wurde Ringgold mit ihren story quilts, die sie später auch in dutzendfach ausgezeichneten Kinderbüchern veröffentlichte. Im Werk der Künstlerin stehen Themen wie Rassismus, Sexismus sowie die Aufarbeitung und das Schreiben afroamerikanischer Geschichte im Mittelpunkt. Die gezeigten Arbeiten aus der Serie «Jazz Stories» (2004) sind eine Hommage an die Jazz-Kultur und die Harlem Renaissance, der wegweisenden afroamerikanischen Bewegung der 1920er- und 1930er-Jahre, als Literatur, Musik, Theater und bildende Kunst eine Blütezeit in Harlem erlebten. Das Kunsthaus Zürich konnte die Auswahl der Arbeiten noch in Zusammenarbeit mit der Künstlerin, die kurz nach der Eröffnung verstorben ist, treffen und erstmals in der Schweiz präsentieren.

TREASURE OF THE TOWN: «MALERBUCH» BY CLUBHAUS

Das Zürcher Kreativ-Kollektiv Clubhaus (Lhaga Koondhor, Shamiran Istifan und Dave Mueller-Sturm) hatte 2023 mit einem Pop-Up-Projekt das Kunsthaus-Restaurant bespielt und schlug nun im Sommer 2024 mit ihrer kleinen Ausstellung im Grafikraum eine Brücke zu den Ursprüngen des Kunsthauses und der heutigen Zürcher Kunstgesellschaft. Letztere hatte im 18. Jahrhundert – bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung als «Zürcher Künstlergesellschaft» – damit begonnen, Arbeiten auf Papier zu sammeln (nahezu ausschliesslich von Männern) und in sogenannte «Malerbücher» einzulegen. Diese Praxis tätigte die Gesellschaft über mehrere Jahrzehnte. In Anlehnung daran kreierte Clubhaus ein neues Juwel für die Stadt – ihr Malerbuch für das Archiv von morgen. Die Kuratorinnen Koondhor und Istifan baten rund 80 lokale und internationale Kunstschaffende mit einem Bezug zum Kunstgeschehen in Zürich, mit je einer originalen Arbeit zu ihrem Projekt beizutragen. Das Buchcover wurde von den Designerinnen des Labels Ottolinger (Christa Bösch und Cosima Gadient) gestaltet.

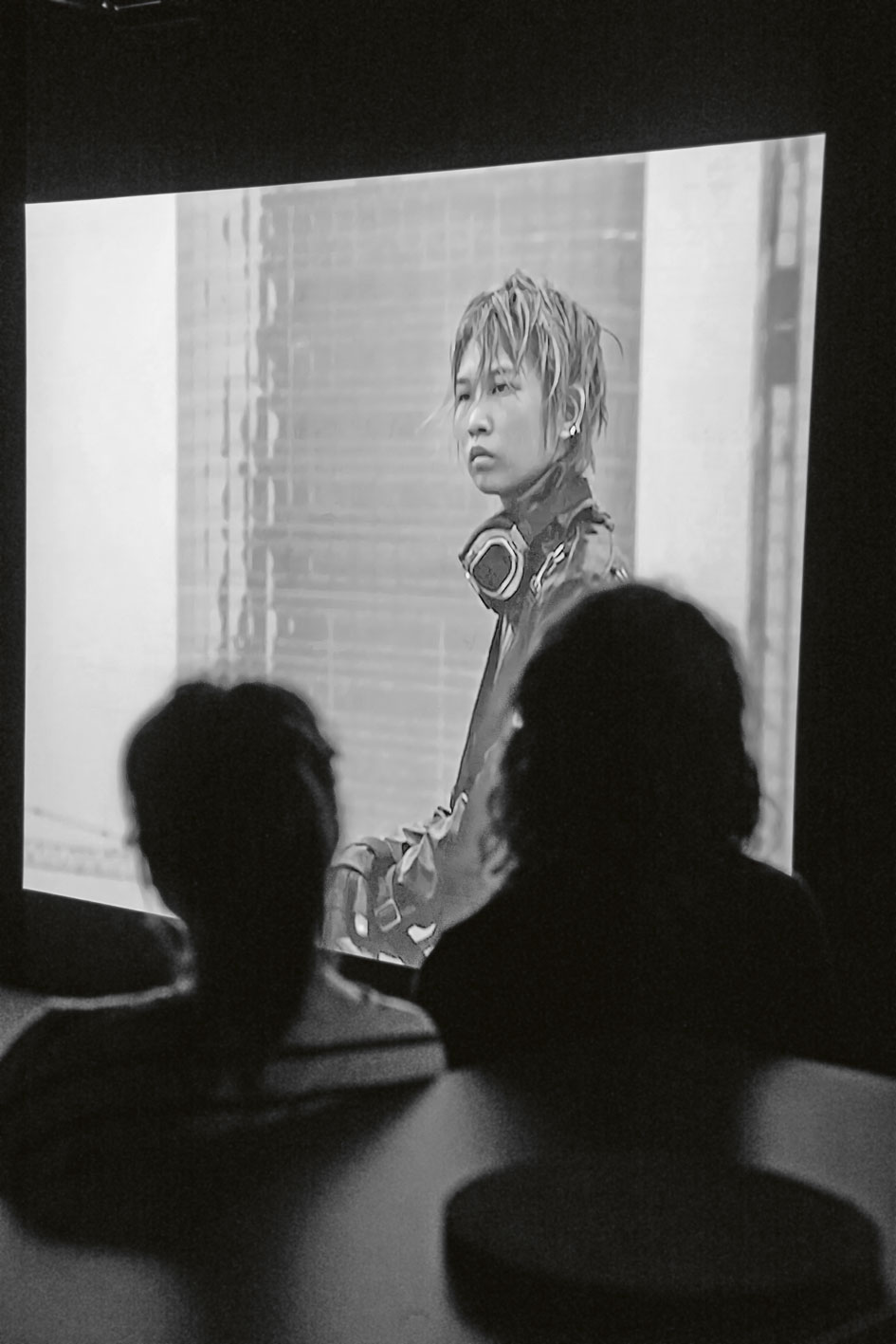

BORN DIGITAL. VIDEOKUNST IM NEUEN MILLENNIUM

Für die Ausstellung «Born Digital» wurden Videoarbeiten aus der Medienkunstsammlung des Kunsthaus Zürich ausgewählt, die entweder auf die Aspekte des digitalen Wandels oder den Zeitgeist der Jahre 2000 bis 2005 fokussieren. Der digitale Wandel um die Jahrtausendwende bewegte die Gesellschaft gleichermassen wie die Kunstwelt. Digitalkameras eroberten den Markt und digitale Speichermedien wie DVDs lösten analoge Videokassetten ab, es folgte der Aufschwung des Internets und der Mobiltelefonie. Es war die Zeit nach dem Kalten Krieg, in der Grenzen geöffnet wurden und neue Freiheitsgefühle auflebten. Doch was bedeutete das für die Medienkunst dieser Zeit? Kunstschaffende wie Yves Netzhammer überzeugten am Anfang des neuen Millenniums mit damals frischem, computergeneriertem Bildmaterial (CGI) wie in seiner Arbeit «Die umgekehrte Rüstung» (2002). Ebenso originell arbeitete Tatjana Marušić in ihrem Werk «A WOMAN UNDER THE INFLUENCE. to cut a long story short» (2003) mit bereits vorhandenen Bildstörungen eines Fernsehfilms. Das Ergebnis könnte man aus heutiger Sicht als frühes Beispiel einer Glitch-Ästhetik bezeichnen. In Cao Feis Arbeit «Cosplayers» (2004) findet eine Überlagerung von virtuellen Welten und der Realität statt. Derart neue Positionen aus China und anderen Teilen der Welt fanden ab den 1990er-Jahren vermehrt Eingang in den globalen Kunstkanon. Ebenfalls vertreten waren Christoph Büchel, das Videokünstlerduo Com&Com (Marcus Gossolt und Johannes M. Hedinger), Gabriela Gerber & Lukas Bardill, Rita McBride, Pipilotti Rist, Diana Thater, Susann Walder und Zilla Leutenegger.

Begleitend zur Ausstellung erschien eine Sammlungspublikation, welche den gesamten Bestand von 1995 bis 2005, rund 160 Werke, überblicksartig darstellt.

Die Ausstellung sowie die erforderliche Medienerhaltung und kunsthistorische Aufarbeitung der Werke wurde unterstützt durch Memoriav, Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz. Auch die Dr. Georg und Josi Guggenheim-Stiftung und die Hans F. Tellenbach-Stiftung unterstützten die Ausstellung.

WALID RAAD – COTTON UNDER MY FEET: THE ZURICH CHAPTER

Die Ausstellung «Cotton under my feet: The Zurich chapter» des US-amerikanisch-libanesischen Künstlers Walid Raad (*1967, Chbanieh, Libanon, lebt in Medusa, NY) war eine erste und einzigartige Zusammenarbeit mit dem Zürcher Theater Spektakel und dem TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Im Mittelpunkt standen Fragen wie: Wofür stehen Museen im 21. Jahrhundert? Wie gehen sie mit der jahrhundertealten Verwischung der Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Sammlungen um? Welche spezifischen Formen des Geschichtenerzählens ermöglichen Museen heute? Und wie können wir Verborgenem in Kunstwerken auf die Spur kommen und dem Schweigen lauschen, das ihnen eingeschrieben ist?

Als scharfsinniger Beobachter unserer Zeit ging der Künstler von der Verbreitung öffentlicher und privater, westlicher und nichtwestlicher Kunstsammlungen und Museen aus. Er stellte unerwartete Verbindungen zwischen Kunstwerken, Erzählungen und Geschichten her und erforschte so das Kontinuum zwischen Erkenntnis und Imagination. Zentrales Element der Ausstellung waren die «Walkthroughs» «Two Drops Per Heartbeat» – eine Performance-Tour, bei der der Künstler selbst durch mehrere Räume über zwei Stockwerke im Chipperfield-Bau führte und dabei seltsamen Artefakten begegnete. Neben den fünf von Raad konzipierten Sälen waren für die Besuchenden besondere Momente der Beginn der Tour im Dada-Raum, der eigens dafür den Fokus auf Christian Schad erhielt, das Begehen eines der Notausgangstreppenhäuser sowie ein abgekürzter kommentierter Gang durch die Präsentation der Sammlung Bührle. Die Performance-Tour fand insgesamt 31-mal vor ausverkauftem Publikum statt. Ihr konnte man zudem auf einem Audioguide in Englisch (Originalton des Künstlers), Deutsch, Französisch und Italienisch lauschen.

Auf dem Rundgang entstand ein dichtes Gewebe von Erzählungen, das die Sammlungshistorien von der ehemals privaten Sammlung Thyssen-Bornemisza in Madrid und des Kunsthaus Zürich mit der politischen und sozialen Geschichte der modernen Welt und der Wirtschaft auf intuitive und spannungsvolle Weise verknüpfte: vom Sklaventum und Rassismus in Nordamerika über den Kalten Krieg bis hin zu Krisenherden unserer Gegenwart, von Wettervorhersagetechnologien bis zu Insekten, Kobolden und dem Reich der Untoten. Das Publikum staunte, welche Zufälle und historische Verstrickungen der Künstler zwischen Madrid, Zürich, seiner eigenen Biografie und dem Rest der Welt gefunden hat.

Das transdisziplinäre Projekt entstand gemeinsam mit dem Zürcher Theater Spektakel und wurde von Ann Demeester und Mirjam Varadinis, bis 2023 Kuratorin am Kunsthaus Zürich, und Matthias von Hartz, dem künstlerischen Leiter des ZTS, initiiert. Es wurde ursprünglich von TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary in Auftrag gegeben und 2021 im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid anlässlich des 100. Geburtsjahres des Museumsgründers Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza sowie 2023 in der Hamburger Kunsthalle gezeigt.

Zwei Artist Talks (auf dem Gelände des Zürcher Theater Spektakels und im Kunsthaus Zürich) und eine Broschüre, die von Kunsthaus-Grafikerin Lena Huber in enger Zusammenarbeit mit Raad gestaltet wurde, ergänzten die Ausstellung inhaltlich. Die Publikation enthält neben den Texten des Künstlers ein Interview zwischen ihm und der Kuratorin Sandra Gianfreda.

Unterstützt durch die Tarbaca Indigo Foundation, die Monsol Foundation, die Stanley Thomas Johnson Stiftung und eine Stiftung, die nicht genannt werden möchte.

MATTHEW WONG – VINCENT VAN GOGH.

LETZTE ZUFLUCHT MALERE

Ausgangslage dieser Ausstellung war es, Matthew Wong (1984 – 2019) in einem visuellen Gespräch mit Vincent van Gogh (1853 – 1890) zu zeigen. «Ich erkenne mich selbst in ihm wieder. Die Unmöglichkeit, Teil dieser Welt zu sein.» So formulierte es einst Wong, der sich in seiner Malerei insbesondere dem grossen Vorbild Vincent van Gogh verpflichtet fühlte. Wenngleich sich auch andere Einflüsse im Werk dieses chinesisch-kanadischen Künstlers ausmachen lassen, so war es in erster Linie van Gogh, den er als seelenverwandt betrachtete. Denn nicht nur auf ästhetischer Ebene, sondern auch im Hinblick auf psychische Herausforderungen finden sich Parallelen zwischen eiden Künstlern. Wong hat, vergleichbar mit van Gogh, eine komplexe Leidensgeschichte vorzuweisen, litt er doch an psychischen Einschränkungen, die seinen Alltag massiv beeinträchtigten, namentlich an Autismus, Depression und dem Tourette-Syndrom. In ähnlich jungem Alter wie van Gogh entschied er sich für den Freitod. Auch suchte er lange nach der richtigen Aufgabe in seinem Leben und schuf in überraschend wenigen Jahren ein malerisches Werk von beachtlichem Umfang.

So sehr man angesichts dieser psychischen Belastungen einen düsteren Grundton in den Werken beider Künstler vermuten mag, so sehr überrascht die zumeist lebensbejahende Farbintensität ihrer Werke und die Wärme in der Wiedergabe einzelner Motive. Entsprechend gehörte es zu den Spannungen dieser Ausstellung, dass bei allem einladenden Farbreichtum stets auch die dahinter sich verbergende Welt aus psychischem Leid und Verzweiflung mitzudenken war.

Nicht nur beschränkten wir uns allerdings auf die Präsentation der farbintensiven Gemälde Wongs, sondern stellten auch einige seiner schwarzweissen Tuschzeichnungen vor.

Unsere Ausstellung ermöglichte dadurch einen reichen Einblick in Wongs vielseitiges Œuvre und zeigte es neben längst zu Klassikern avancierten Arbeiten seines grossen Lehrmeisters. Wobei das Wort «Lehrmeister» freilich im übertragenen Sinne zu verstehen ist: Sowohl Wong als auch van Gogh waren Autodidakten.

Um die Engführung beider Künstler nicht allzu sehr zu strapazieren, haben wir es vermieden, die Gemälde beider Künstler in direkter Nachbarschaft zueinander zu platzieren. Hierbei kam uns eine wohldurchdachte Ausstellungsarchitektur entgegen: Grosse Öffnungen in den zentralen Stellwänden erlaubten dem Publikum immer wieder Durchblicke, um die kleineren Werke van Goghs optisch mit den zumeist grossformatigen Gemälden Wongs zusammenzuführen. Anhand solcher Sichtachsen wurden die Bildwelten Wongs und van Goghs einander angenähert, ohne dass die Kunst des einen wie des anderen ihre Autonomie einbüssten.

Die Ausstellung war zunächst im Van Gogh Museum in Amsterdam zu sehen und reiste nach unserer Station an die Albertina in Wien weiter, wobei jeder Standort die Schau in leicht veränderter Form präsentierte. Für Europa war es eine Premiere, dass man das Werk Wongs in einer derartigen Fülle erleben konnte. Begleitet wurde die Ausstellung durch einen auf Englisch und Deutsch publizierten Katalog, der unser Wissen um diesen in den USA schon deutlich bekannteren Ausnahmekünstler zu bereichern vermag. Eine Lesung im Rahmen von «Zürich liest», ein Gesprächskonzert des Zürcher Kammerorchesters sowie ein Filmprogramm im Arthouse Kino Picadilly rundeten die Ausstellung ab.

Unterstützt durch die Hans Imholz-Stiftung, die Max Kohler Stiftung, die Elisabeth Weber-Stiftung und eine Stiftung, die nicht genannt werden möchte.

ZARINA BHIMJI I: YELLOW PATCH

Zarina Bhimji, 1963 in Uganda geboren, lebt in London und erforscht in ihrem ästhetisch, konzeptuell und sozialkritisch relevanten Werk mittels Fotografien, Filmen und Installationen die Verbindungen von Leben, Kunst, Politik und Geschichte. Ihre Filme werden nicht durch Handlungen vorangetrieben, sondern durch Überlagerungen von malerischen Bildern und Klangkompositionen. Es werden Geschichten angedeutet, aber nicht erzählt. Auf präzise Informationen und sachliche Darstellungen verzichtet Bhimji, um die ästhetischen Qualitäten, das poetische Potenzial und die visuelle Mehrdeutigkeit ihrer Bilder hervorzuheben. Für ihr Gesamtwerk ist Zarina Bhimji 2024 mit dem Roswitha Haftmann-Preis ausgezeichnet worden. Dieser Preis ist der höchstdotierte Kunstpreis Europas und seit seiner Gründung mit dem Kunsthaus verbunden.

Aus diesem Anlass zeigte das Kunsthaus Zürich Bhimjis Film «Yellow Patch». Dieser ist von den seit Jahrzehnten bestehenden Handels- und Einwanderungsrouten über den Indischen Ozean zwischen Indien und Afrika inspiriert. Er beruht auf Aufzeichnungen von Rechtsdokumenten, Karten und Tagebüchern sowie Fotografien, die Bhimji selbst aufgenommen hat. Er konzentriert sich auf Details von Landschaften und Architektur und erkundet den Raum mit charakteristischem, suggestivem Einsatz von Ton.

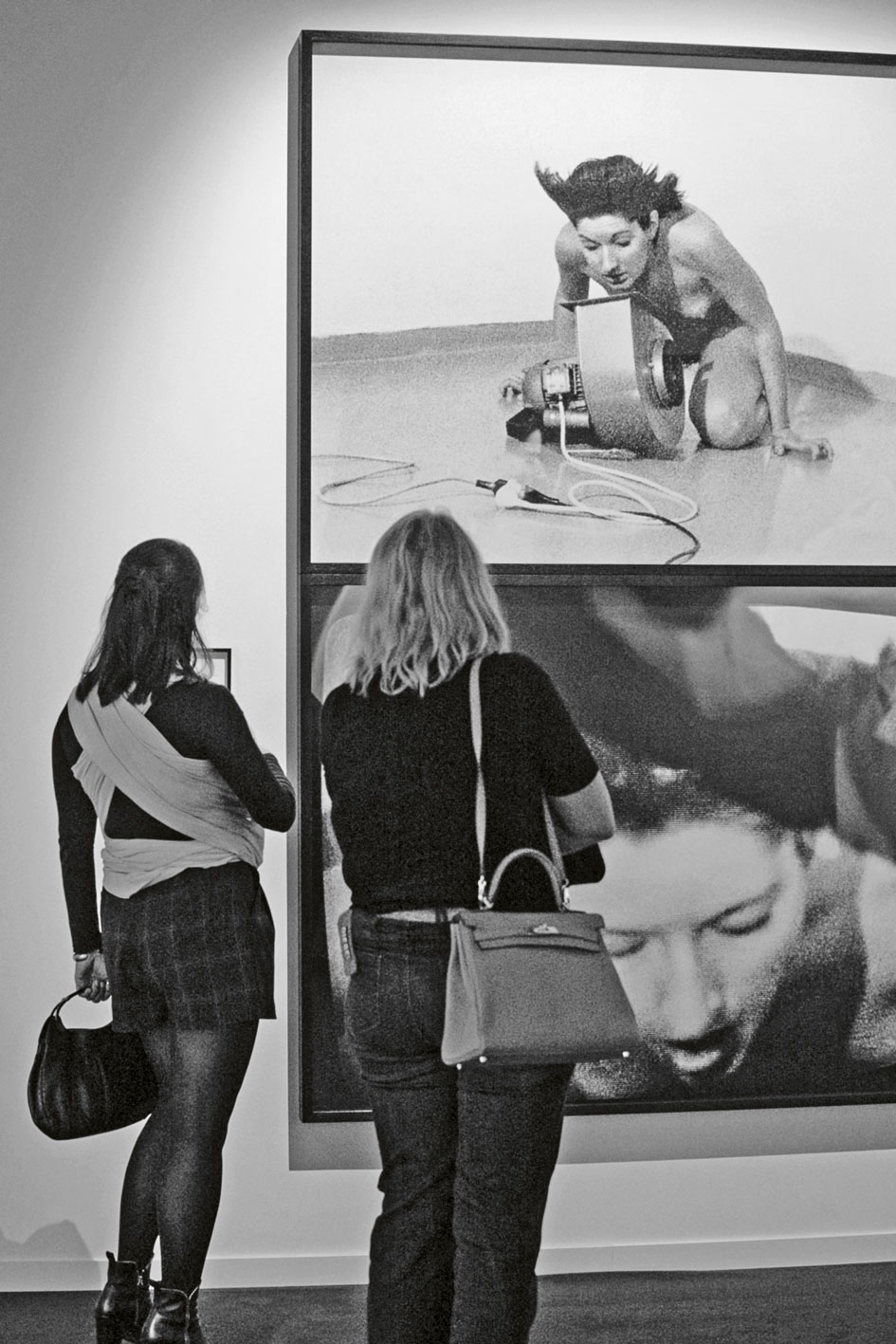

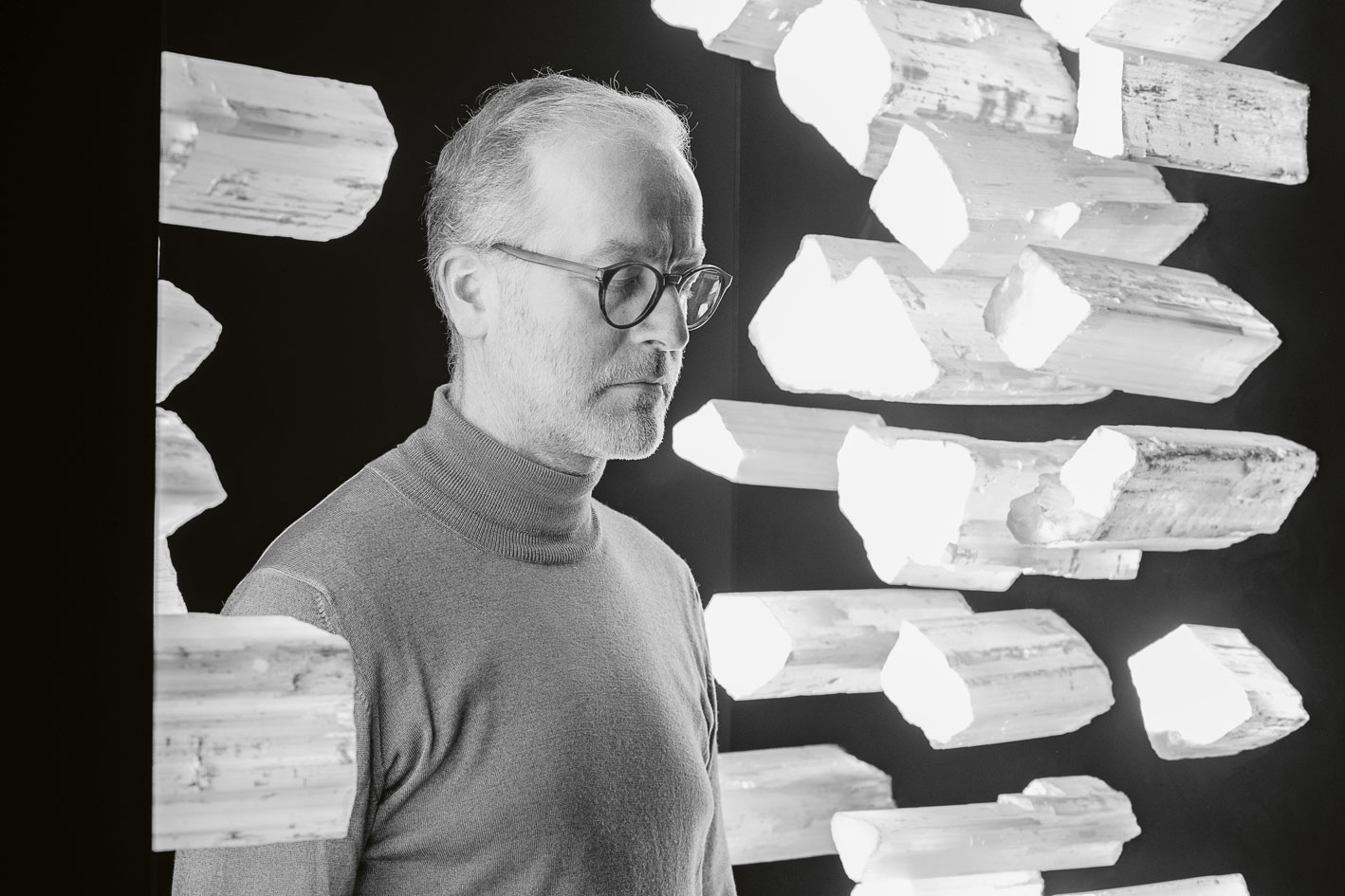

MARINA ABRAMOVIĆ

Marina Abramović (*1946 Belgrad) ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Sie blickt auf ein über 55-jähriges Schaffen zurück und hat mit ihren legendären Performances (Kunst-)Geschichte geschrieben. Das Kunsthaus Zürich zeigte mit grossem Publikumserfolg und sehr grosser Aufmerksamkeit der Presse die erste grosse Retrospektive der Künstlerin in der Schweiz, die in engem Austausch mit Marina Abramović entstand. Die Ausstellung umfasste Werke aus allen Schaffensperioden und den unterschiedlichen Gattungen wie Video, Fotografie, Skulptur und Zeichnung. Zudem wurden die beiden historischen Performances «Imponderabilia» (1977) und «Luminosity» (1997) täglich in regelmässigen Abständen live reinszeniert. Die Re-Performances wurden nicht mehr von Marina Abramović selber aufgeführt, sondern von einem Team lokaler Performerinnen und Performer, die lokal gesucht und durch das Marina Abramović Institute (MAI) ausgewählt worden waren.

Abramovićs Markenzeichen sind die sogenannten «Longdurational Performances» – das sind kräftezehrende und zeitintensive Auftritte, in denen die Künstlerin Grenzen von Körper und Geist erforscht und das Publikum dazu einlädt, diese Erfahrungen mit ihr zu teilen. In ihren frühen Werken testete sie v. a. körperliche Grenzen, während es in ihren neueren Werken stärker um eine mentale Transformation und eine neue Selbsterfahrung für die Besuchenden geht. Kunst und Heilung stehen im Mittelpunkt ihrer heutige Praxis.

Für die Ausstellung im Kunsthaus Zürich konzipierte Marina Abramović speziell eine neue Arbeit mit dem Titel «Decompression Chamber» (2024). Diese lud das Publikum ein, einen Moment innezuhalten und zu «dekomprimieren» – also zu entspannen und in einen anderen Gefühls- oder Seinszustand zu gelangen und so nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt neu zu entdecken und wahrzunehmen.

Die Ausstellung war eine Kooperation mit der Royal Academy of Arts, London, dem Stedelijk Museum Amsterdam sowie dem Bank Austria Kunstforum Wien. Begleitend ist ein Katalog in Englisch und Deutsch erschienen, in dem internationale Autorinnen und Autoren die Hintergründe von Marina Abramovićs Werk beleuchteten.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausstellung war die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kulturpartnern in der Stadt wie dem Theater Neumarkt, der Wasserkirche Zürich, Arthouse Movies, NZZ und Ringier. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit einem Artist Talk, weiteren live Re-Performances, einem Filmprogramm in Zusammenarbeit mit Arthouse Movies sowie einem dreitägigen Event von MAI im Theater Neumarkt, begleitete die Ausstellung. Vom 28. November 2024 bis 5. Januar 2025 wurde in der Wasserkirche Zürich die monumentale Installation «Four Crosses» (2019) gezeigt. Zudem wurde eigens für die Ausstellung in Zürich eine limitierte und handsignierte Fotoedition in Kooperation mit der NZZ entwickelt und angeboten. Das Fotomotiv von Marina Abramović mit dem Titel «The Message» (2024) wurde vom Schweizer Fotografen Michel Comte speziell nszeniert und im New Yorker Studio im Juni 2024 aufgenommen. Entstanden ist ein magischer Moment der Stille und Kraft. Das Motiv ist in drei Grössen und Auflagen mit Preisen zwischen CHF 250 und CHF 12 500 erhältlich.

Das Kunsthaus Zürich hat zusätzlich ein neues Format entwickelt, die Late Vernissage. Nach der offiziellen Mitgliedervernissage haben sich ca. 450 geladene Gäste eingefunden, um Marina Abramović und ihre grossartige Retrospektive im Kunsthaus zu sehen. Unterstützt wurde der Anlass durch die Swiss Re und das Magazin «Interview» von Ringier, das thematisch begleitend zur Ausstellung präsentiert wurde. Bei Hotdogs, coolen Getränken, internationalen DJs, Live Performances und einer unvergesslichen Rede von Marina wurde bis tief in die Nacht das Kunstevent des Jahres gefeiert.

Unterstützt durch die Swiss Re, Partner für zeitgenössische Kunst, und die Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung.

ALBERT WELTI UND DIE GRAFIK DES FANTASTISCHEN

Das Kunsthaus Zürich hat bereits früh, namentlich unter seinem ersten Direktor Wilhelm Wartmann, damit begonnen, das grafische Œuvre von Albert Welti systematisch zu sammeln. Indem sich Wartmann auch für die unterschiedlichen Zustände ein und desselben grafischen Blattes interessierte, würdigte er Welti als grossen druckgrafischen Experimentator.

Zum krönenden Abschluss der diesjährigen eingehenden Inventarisierung dieses über 600 Blatt zählenden Bestandes richteten wir die hier in Rede stehende Kabinettausstellung aus. Dank der Einbindung von anderen Vertretern fantastischer Druckgrafik – darunter Francisco Goya, Odilon Redon und Max Klinger – gelang es uns, so Philipp Meier in der NZZ, eine «halluzinierende Kabinettausstellung» auf die Beine zu stellen.

Der Schriftsteller Hermann Hesse verstand es, seine Charakterisierung der Kunst Albert Weltis mit folgenden Worten auf den Punkt zu bringen: «Die beiden Quellen seiner Meisterschaft waren eine starke, eigenwillige, aus tiefen Seelengründen genährte Phantasie und ein altmeisterlicher Formwille.» Erstere Eigenschaft lässt sich vielleicht am deutlichsten in Weltis Drucken nachvollziehen, die eine verhältnismässig unbekannte Seite dieses grossen «Unzeitgemässen» der schweizerischen Kunst vor Augen führen. Denn gerade hier, im Medium der Druckgrafik, überliess er sich häufig seinen «Fantastereien», die er sowohl in Gelegenheitsgrafiken – von Einladungs- über Neujahrskarten bis hin zu Exlibris-Blättern – als auch in Grafiken repräsentativen Formats zur Geltung brachte. Die Ausstellung sieht sich in einer Reihe mit vorangegangenen Welti-Ausstellungen, darunter «Albert Welti. Landschaft in Pastell» und «Albert Welti. Die Versuchungen des rechtschaffenen Bürgers». Unsere diesjährige Ausstellung wurde von einer Sammlungspublikation auf Deutsch begleitet, mit Beiträgen von Jonas Beyer, Bice Curiger, Bénédicte Maronnie und Bernhard von Waldkirch.

Unterstützt durch die Welti-Furrer Fine Art AG.

PACITA ABAD

Im öffentlich zugänglichen Foyer des Chipperfield-Gebäudes präsentiert das Kunsthaus Zürich weiterhin figurative Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, anhand derer eine Auseinandersetzung mit der Monumentalität des Gebäudes entsteht. Nach Małgorzata Mirga-Tas und Faith Ringgold war die philippinisch-amerikanische Künstlerin Pacita Abad (1946 – 2004) im Foyer präsent. Sie ist 1970 in die Vereinigten Staaten ausgewandert, um der politischen Verfolgung durch das autoritäre Marcos-Regime zu entgehen. «Ich habe immer geglaubt, dass ein Künstler eine besondere Verpflichtung hat, die Gesellschaft an ihre soziale Verantwortung zu erinnern», sagte Abad. In den vergangenen Jahrzehnten wurde Abads Praxis weitgehend ignoriert, doch mit ihrer jüngsten Retrospektive, die durch die USA reiste, ist Abad schnell zu einer der gefragtesten Künstlerinnen unserer Zeit geworden. Das Kunsthaus konnte Werke aus ihrer berüchtigten Serie «Masks and Spirits» zeigen, die von der Kultur Papua-Neuguineas inspiriert ist. In ihren «Trapunto»-Gemälden, die sich vor allem durch leuchtende Farben und die Anhäufung von Materialien auszeichnen, vereinen sich Bilder und Erfahrungen aus verschiedenen Kulturen, Volkswirtschaften und Geschichten und sie unterstreichen den beträchtlichen Einfluss, den die sogenannte «primitive» Kunst auf die westliche Moderne hatte.

RECOLLECT! YTO BARRADA

Die Reihe «ReCollect!», in der Kunstschaffende Teile der historischen Sammlung neu kuratieren, eröffnete auch in ihrem zweiten Jahr neue, unerwartete Sichtweisen auf die Bestände der Kunsthaus-Sammlung. Die in Oslo tätigen Kunstschaffenden Ida Ekblad (*1980) und Matias Faldbakken (*1973) inszenierten nach einer ersten erfolgreichen Präsentation 2023 im Moser-Bau das zweite Kapitel ihres «ReCollect!»-Beitrags im Chipperfield-Bau. Dort stellten sie eines ihrer Lieblingswerke aus der Sammlung – Francis Picabias «Cure-dents» (um 1924) – vier bemalten, grossformatigen Bronzeskulpturen von Ekblad gegenüber. Die räumliche, aber auch zeitliche und ideelle Nähe und Distanz zwischen den beiden künstlerischen Positionen wurde schliesslich durch eine buchstäbliche Intervention von Faldbakken «vermessen» und damit augenzwinkernd anschaulich gemacht.

Einen ganz anderen, nicht minder eigensinnigen Zugang zur Sammlung wählte die in New York und Tanger lebende Künstlerin Yto Barrada (*1971). Für «ReCollect!» stellte sie die Regel auf, nur Werke zu präsentieren, die 1971, ihrem Geburtsjahr, entstanden sind. So verwob sie unter anderem Arbeiten von Frank Stella, Dieter Roth und Robert Ryman mit ihrem eigenen, multidisziplinären Schaffen zu einem assoziativen, mehr als ein halbes Jahrhundert umspannenden Dialog. Getragen von Zufall und bewusster Auswahl gleichermassen, entziehen sich die ausgestellten Werke einer chronologischen Lesart und lenken den Blick stattdessen auf die Beziehung zwischen persönlichen Geschichten, historischen Prozessen und zyklischen Naturphänomenen.

Eingeweiht wurden die Präsentationen durch zwei Artist Talks, in denen die Kunstschaffenden dem Publikum Einblicke in ihre Arbeitsprozesse gewährten und von ihren Erfahrungen im Umgang mit der Kunsthaus-Sammlung berichteten.

Unterstützt durch The Leir Foundation.