Hans Heinrich Keller

Optische Täuschung auf der Rigi, 1804

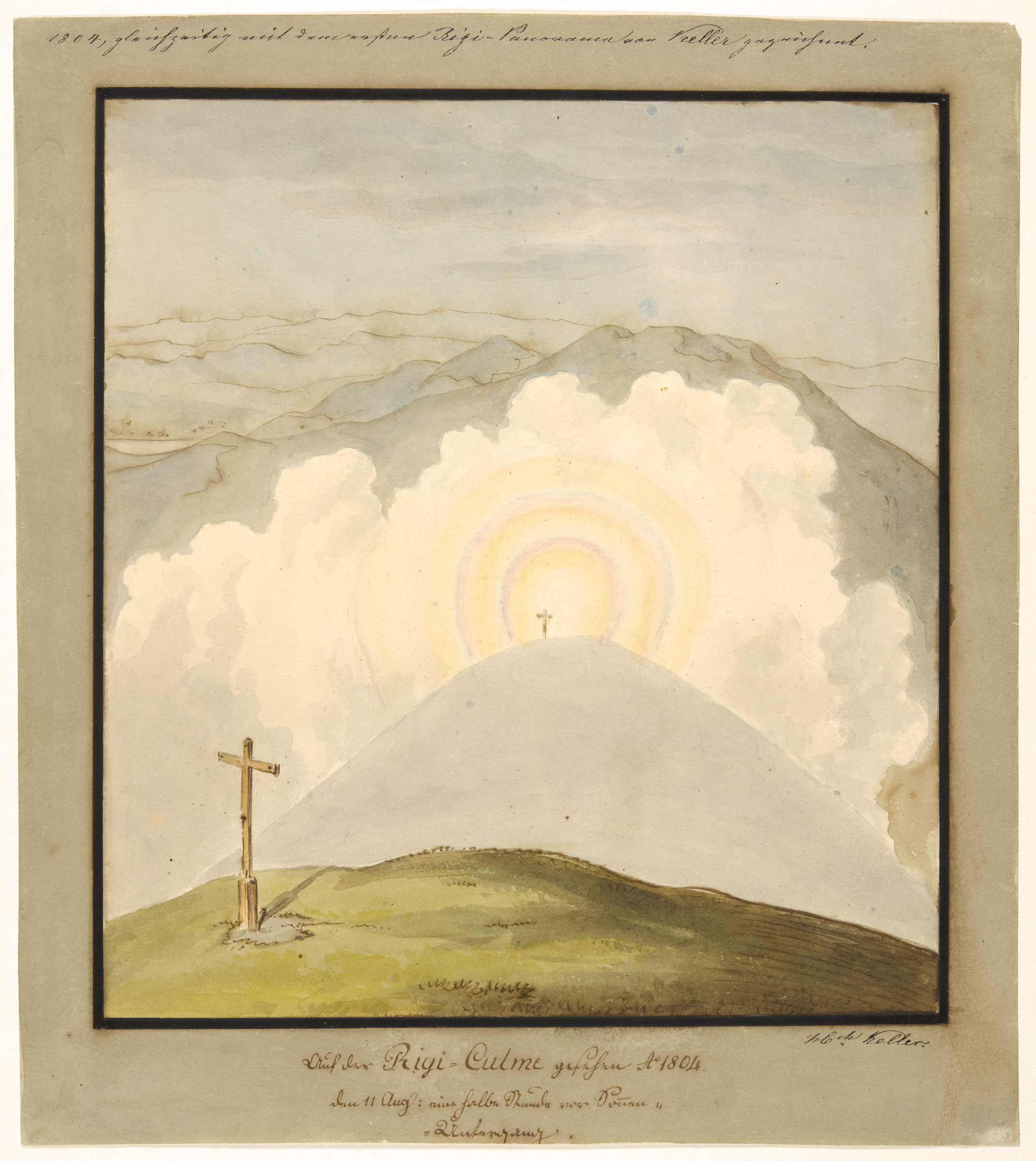

Was Hans Heinrich Keller (1778 Zürich – 1862 Zürich) in dieser fast quadratischen Zeichnung dokumentiert, ist ein durchaus geläufiges optisches Phänomen, das sich häufig in Bergregionen ereignet. Sobald sich Nebel wie eine Projektionsfläche vor den Augen des Betrachters auftürmt, können Objekte, die von der Sonne rückseitig angestrahlt werden, darauf ihre Schatten werfen.

Johann Esaias Silberschlag erläuterte dieses Phänomen, das ihm selbst auf dem Brocken begegnete, erstmals 1780: «Der dünne Nebel stellete eine Wand vor, auf welcher die Schattenrisse sich vergrössern, je weiter das Urbild von der Wand entfernet stehet, und die Sonne vertrat die Stelle des Lichts.» 1

Auch die Glorie, die sich um das Schattenbild legt, kann naturwissenschaftlich erklärt werden, wird hier doch das Sonnenlicht von den feinen Nebeltropfen zurückgestreut. Vergleichbar mit der Entstehung eines Regenbogens wird das Licht dabei gebrochen und in verschiedene Farben zerlegt.

Doch ebenso nüchtern, wie man dieses Phänomen beschreiben kann, ebenso einladend ist es für Legendenbildungen. Wenngleich das Phänomen landläufig unter dem Begriff «Brockengespenst» kursiert, hatte man auch für die Rigi eine entsprechende Begriffsbildung angestrebt. So publizierte Moritz Busch in der «Gartenlaube» 1877 einen Bericht unter dem Titel «Das Rigigespenst», um an einer Stelle zu konstatieren: «Man hat oft vom Brokengespenste gehört, jener Luftspiegelung im Nebel, […]. Auch der [sic] Rigi hat sein Gespenst». 2

Den Gegenstand, den Keller in seiner Zeichnung erfasst, dürfte man freilich kaum mit dem Begriff «Gespenst» assoziieren. Das prachtvoll in der Ferne sich abzeichnende Kreuz lässt vielmehr an eine himmlische Vision denken. Die unterhalb der Zeichnung notierte Information hat den Charakter einer eidesstattlichen Versicherung: «Auf der Rigi-Culme gesehen Ao 1804. / den 11 Aug: eine halbe Stunde vor Sonnen / untergang.»

Hans Heinrich Keller ist vorrangig für seine Panoramen in Erinnerung geblieben und wie man dem handschriftlichen Vermerk oberhalb der Zeichnung entnehmen kann, ist auch die hier beschriebene Zeichnung während der Erstellung von Kellers Rigi-Panoramen entstanden. Es liegt daher nahe, dass sich Keller mit der gleichen sachlich registrierenden Nüchternheit, die man beider Herstellung präziser Panoramen erwartet, auch diesem optischen Phänomen vom 11. August 1804 zuwandte.

Doch erhält die Zeichnung nicht gerade ihren Reiz dadurch, dass sie einerseits ein naturwissenschaftlich erklärbares Bild festhält, andererseits aber auch Gedanken an eine himmlische Offenbarung anklingen lässt, einer Offenbarung, die sich, eben weil sie himmlischer Herkunft ist, dem menschlichen Verstehen entzieht?

Durch dieses reizvolle Changieren zwischen trügerischem Augenschein und himmlischer Offenbarung mag man sich jedenfalls an einen Satz Caspar David Friedrichs erinnert fühlen, der sich in einem Brief an die Malerin Luise Seidler findet und als Paradoxon formuliert ist. Bemerkenswert ist daran Friedrichs Neubewertung der äusseren Erscheinungswelt auf Grundlage eines gleichsam vergeistigten Sehens: «Am nackten steinigten Meeresstrande steht hoch aufgerichtet das Kreutz, denen, so es sehen, ein Trost, denen, so es nicht sehen, ein Kreutz.» 3

1 Johann Esaias Silberschlag, Geogenie oder Erklärung der mosaischen Erderschaffung

nach physikalischen und mathematischen Grundsätzen, Erster Theil, Berlin 1780, S. 139.

2 Moritz Busch, «Das Rigigespenst», in: Die Gartenlaube, Heft 40 (1877), S. 670.

3 Zit. nach Anna Maria Kersting, «Ein Brief Caspar David Friedrichs an Luise Seidler»,

in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 31 (1969), S. 255.